« Un ami, deux Broca » par François Truffaut

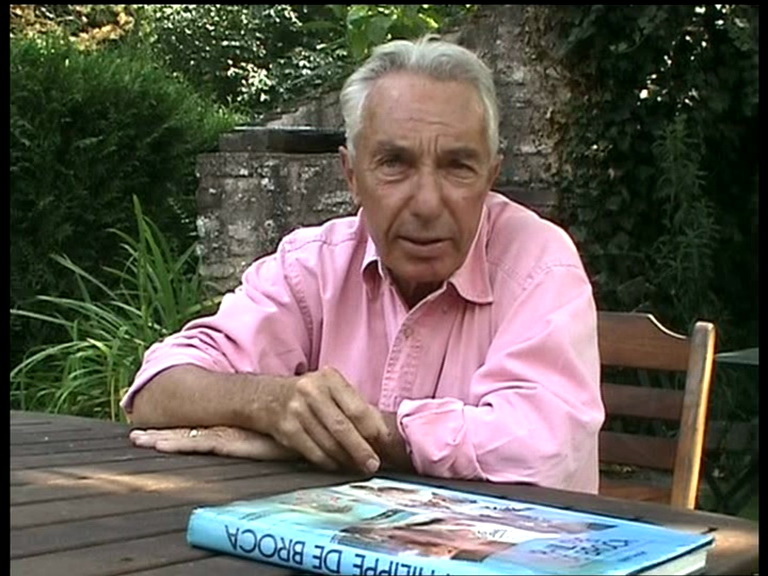

« Un ami, deux Broca »

par François Truffaut

En 1958, il n’était pas facile de s’improviser metteur en scène ! Pour avoir, syndicalement, le droit de réaliser un film, on devait avoir suivi trois stages, été trois fois second assistant et trois fois premier. Ayant seulement réalisé deux court-métrages dont l’un en 16 mm, il me fallut comparaître, avant d’entreprendre Les Quatre cents coups, devant une Commission Syndicale réunie au Centre National du Cinéma.

– Qui avez-vous choisi comme superviseur technique ?

– Personne…

– Alors nous ne pouvons pas vous donner l’autorisation de tournage.

– Oh !

– Qui aviez-vous pressenti comme assistant ?

– Philippe de Broca.

– Ah, c’est différent. Si vous avez le concours de Philippe de Broca, effectivement vous n’avez pas besoin de superviseur.

Des le premier jour de tournage, les événements allaient donner raison aux juges de la Commission Syndicale. Alors que je me prenais les pieds dans tous les câbles électriques, que je me collais le viseur dans le mauvais œil et par le mauvais bout, Philippe de Broca avec une compétence pleine d’entrain, m’aidait à concrétiser mes abstractions, me faisait soupeser les avantages et les inconvénients de chaque décision et m’amenait en douceur, sans jamais faire étalage de sa science, à tourner des plans susceptibles ultérieurement de se succéder correctement à l’écran.

Une scène du scénario des 400 coups prévoyait de montrer Antoine et René, les deux copains, confectionnant du caramel en faisant fondre du sucre qu’ils laissaient se répandre, liquide, sur une cheminée de marbre. Ensuite, pour détacher les flaques de caramel solidifié, les deux enfants attaqueraient le marbre à l’aide d’un bronze d’art représentant un cheval. Un jour, pendant la préparation du film, Philippe vient me trouver et me dit : « à propos du cheval, j’ai trouvé quelque chose, pas exactement ce qui était prévu, mais tout de même, j’aimerais te montrer. » Il m’amène devant un magasin d’antiquités, sur les quais de la Seine et me désigne, à travers la vitrine, un cheval grandeur nature, empaillé. Philippe semblait tellement ravi de sa trouvaille – et j’ai été moi-même si épaté – que nous avons transformé la scène prévue et que nous avons loué le cheval -grandeur -nature, pour deux semaines, en l’intégrant temps bien que mal au scénario.

Ayant sacrifié au vice bien agréable qui consiste à parler de soi lorsqu’on est censé faire l’éloge d’un confrère, je vais à présent énumérer les films de Philippe que je préfère : Les Jeux de l’Amour, L’Amant de cinq jours, L’Homme de Rio, Le Roi de Cœur, Le Diable par la queue, La Poudre d’escampette, Tendre poulet, La Cuisse de Jupiter, mais je dois avouer ici que je n’ai pas vu l’œuvre complète de mon ami, gardant ainsi en réserve quelques belles soirées où se mêleront surprise et nostalgie. Lorsque je rencontre mon vieux complice et que je lui dis : « je suis désolé d’avoir manqué ton dernier film » il me répond, malicieux et modeste : « moi aussi, je suis désolé de l’avoir manqué ! »

Artiste pudique au point de ne jamais prononcer le mot « art », Philippe est un poète de la dérision, un poète réticent, celui dont on dit dans la cour de récréation de communale :

« Il fait des vers

Sans en avoir l’air

Et de la poésie

Sans en avoir envie »

Philippe de Broca ne prise guère l’exégèse cinéphilique et ne supporte pas les discussions laborieuses. Un critique, dont le nom évoque un empereur romain, s’approche un jour de Philippe et entreprend de lui expliquer doctement pourquoi il a été déçu par son dernier film. Quand ce critique, qui est un vieil ami même s’il pousse le manque d’humour jusqu’à l’infirmité, a terminé son topo, Philippe le regarde et lui dit, en désignant ses chaussures : « Ouais, ouais, mais tout de même, j’ai de belles pompes, vous ne trouvez pas ? »

Philippe ne s’attendrit pas facilement sur les enfants, mais reconnaissons-lui le mérite d’avoir toujours su réfréner ses instincts de meurtre quand la nécessité du scénario l’oblige à flanquer un gamin devant sa caméra. Par contre, les petits vieux marrants le mettent dans un état d’euphorie incroyable et c’est sûrement dans ses films qu’on a pu voir « pour la dernière fois à l’écran » des génies comme Pierre Palau ou Lucien Raimbourg, le créateur d’En attendant Godot. Philippe les bichonne, ses vieillards pittoresques et croulants, il les entoure de mille soins et leur réserve les plus beaux gros plans, comme si, à travers eux, il se cherchait non un père comme tout un chacun mais, carrément, un grand-père.

J’écris ces lignes au moment où, comme s’ils s’étaient donnés le mot, les journalistes attaquent volontiers les metteurs en scène qui se racontent dans leur film, l’insulte la plus souvent utilisée pour les fustiger étant « nombrilisme ». Dieu sait si Philippe de Broca n’encourt pas le reproche de verser dans l’autobiographie et pourtant on pourrait tracer un portrait de lui, simplement en alignant les titres de ses films, Le Farceur, Le Veinard, Un Monsieur de (bonne) compagnie, Le Roi de Cœur, L’Incorrigible, Le Magnifique. Je n’ose me prononcer en ce qui concerne Le Cavaleur car, sur le mur de sa vie privée, de Broca n’a pas manqué d’imposer l’écriteau de Xanadu : « No trespassing ».

Dans Le Roi de Cœur, Philippe nous raconte l’histoire d’une petite ville française qui, pendant la guerre de 1914-1918, se vide de tous ses habitants. Les pensionnaires d’un asile d’aliénés font le mur et investissent la cité, prenant la place du coiffeur, du bistrot, de l’épicier, du curé, du facteur, etc. Allez savoir pourquoi, ce film, lors de sa sortie en France, en décembre 1967, fut un échec total. Pour tenter d’améliorer le box office désastreux, une journée d’exclusivité, au lendemain de Noël, fut organisée avec entrée libre dans toutes les salles, gratuité annoncée par une pleine page de publicité dans les quotidiens : bernique ! Même à l’œil, pas un chat ! Or ce même film, Le Roi de Cœur est l’un des plus grands succès français en Amérique depuis douze ans et vient de commencer une quatrième ou cinquième exclusivité à New York. Allez comprendre ! L’essentiel est qu’à l’heure de Greenwich village, le lansquenet frappe toujours à minuit.

En Amérique toujours, la télévision protectionniste comme il ne devrait pas l’être permis, cantonne les films européens sur les chaînes culturelles, les programmant en version sous-titrée, de préférence au beau milieu de la nuit. Sur les trois grandes chaînes, aux bonnes heures d’écoute, un seul film français a réussi à s’immiscer, c’est l’Homme de Rio ou Belmondo s’agite, doublé en anglais avec un accent italien qui surprend pendant la première bobine mais finalement convient parfaitement aux jeux de mains de notre super doué guignolo.

C’est donc en Amérique qu’il faut voir les films de Philippe pour en apprécier l’impact. Les étudiants aiment tellement ses films que les cinémas des campus les affichent le plus souvent en double programme comme s’ils avaient décidé de remplacer la particule de son nom par le chiffre qu’elle suggère phonétiquement : Philippe deux Broca !

Il y a quelques années, alors qu’elle venait de terminer Le Magnifique avec Belmondo, Jacqueline Bisset m’entraîna dans une salle de Los Angeles, sur Santa Monica boulevard, où l’on passait, toujours en double programme, Les Caprices de Marie et le Roi de Cœur. La salle était bourrée, chaque spectateur avait sur les genoux son gobelet de pop-corn big size qui se mange sans bruit grâce au beurre fondu qui l’amollit. Chaque image portait, chaque ligne de sous-titres fonctionnait, chaque gag faisait mouche, c’était l’ambiance rêvée. A la sortie, Jacqueline Bisset fit le meilleur compliment et je le répète ici car Philippe eut été heureux de l’entendre : « Si j’avais vu, dit-elle, les films de Philippe avant de tourner avec lui, et bien, au lieu de l’emmerder en lui demandant les motivations de mon personnage, je lui aurais foutu la paix et j’aurais joué comme une petite silhouette de dessins animés. »

Jacqueline Bisset avait raison car c’est bien du côté de Tex Avery qu’il faut chercher l’affiliation de Philippe de Broca. Comme Tom et Jerry, Philippe sait que la vie est une blague, que les bureaux sont occupés par de faux adultes qui se prennent pour des ministres, des avocats, des critiques d’art, des anarchistes, des experts comptables. Il a donc bien raison de ne jamais les filmer assis ou couchés mais cavalcadant à dix-huit images/ seconde, toujours en poursuite, toujours en fuite pour échapper à la pesanteur du monde moderne. Ce n’est pas pour rien que sa compagnie de production s’appelle Fildebroc et que, sur les vingt films qu’il a tournés, dix-huit ont été mis en musique par le plus cinéphile des musiciens, Georges Delerue car de Broca pratique la haute fidélité sur longue durée.

C’est pour tout cela que j’aime Philippe et puis, je l’aime aussi parce qu’il est heureux. La preuve ? Je ne l’ai jamais entendu dire du mal de personne.

François Truffaut, janvier 1982.

(Publié dans Le Matin du 28 février 1983)