Brocatelle et robe de bure

Brocatelle et robe de bure

Par Jean-Pierre Zarader

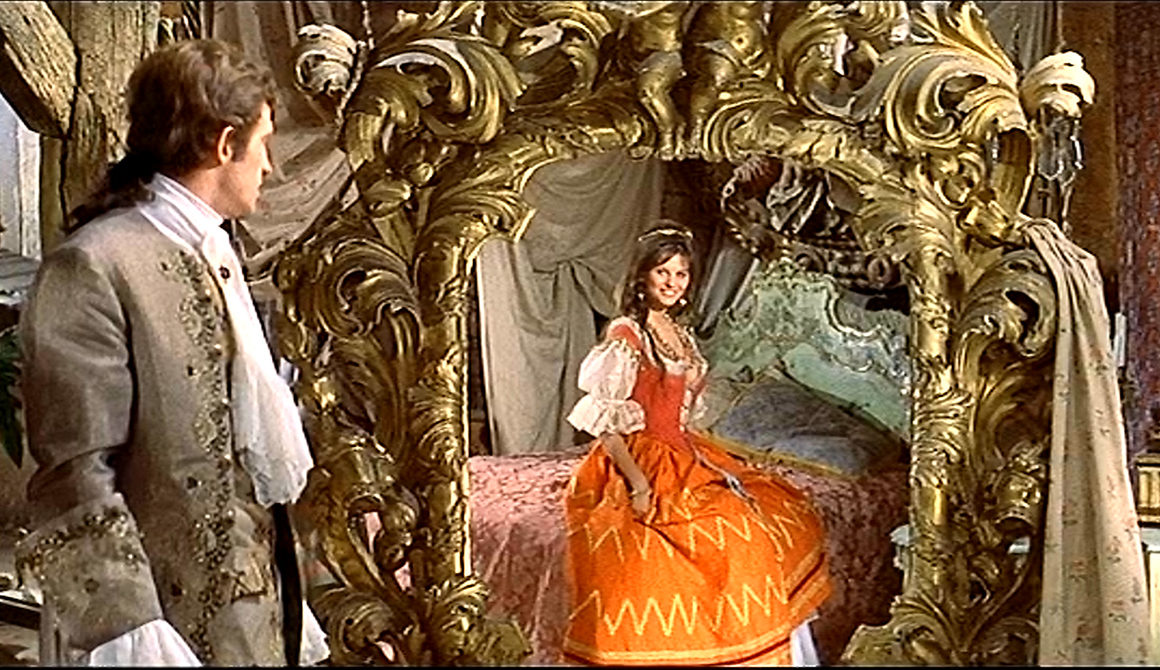

Ce goût de la parure chez Claire, qui est comme une affirmation du règne de l’apparence, se retrouve dans Cartouche. C’est d’ailleurs dans ce film que la rencontre avec Pascal est la plus évidente : « C’est admirable : on ne veut pas que j’honore un homme vêtu de brocatelle et suivi de sept ou huit laquais ! Eh quoi ! Il me fera donner les étrivières, si je ne le salue. Cet habit, c’est une force ». Dans la lignée du Cratyle de Platon, on serait presque tenté de céder ici à l’illusion d’un démiurge qui aurait réalisé cette adéquation entre le nom (de Broca) et la chose (l’œuvre du cinéaste, toute de brocatelle…) : la brocatelle, cette riche étoffe brodée d’or, est en effet le symbole exact de l’univers filmique de Philippe de Broca. A moins que, de préférence aux dieux, on ne choisisse de se référer ici au « hasard objectif », cet autre nom du mystère que Breton évoquait dans Nadja. Toujours est-il que le spectateur des films de Philippe de Broca échappera à la déception du narrateur d’A la recherche du temps perdu, qui ne parvenait pas à relier l’œuvre aérienne de Bergotte au nom du romancier : « Sans doute les noms sont des dessinateurs fantaisistes, nous donnant des gens et des pays des croquis si peu ressemblants que nous éprouvons une sorte de stupeur quand nous avons devant nous, au lieu du monde imagé, le monde visible1. » Le goût de la parure et de l’apparat est constant dans Cartouche (mais aussi, évidemment, dans Le Magnifique, L’Incorrigible, ou Le Roi de cœur) : que l’on songe au repère de Malichot, au goût des bijoux, à la fascination mortifère qu’exerceront les deux diamants de l’ambassade du Sultan, ou à la scène de l’enterrement de Vénus dans un carrosse d’or.

Mais ce goût traduit plus qu’une symbolique de l’imaginaire régie par le principe de plaisir. Par lui en effet Cartouche, à sa façon, fait sienne l’affirmation de Pascal : « Cet habit, c’est une force ». Pascal et Philippe de Broca se rejoignent ici dans une vision baroque du monde : l’habit est, contrairement à la sagesse toute classique des peuples, ce qui fait le moine — ou le héros. La fuite du référent, qui est comme l’âme du baroque, est ici manifeste ; loin que nous puissions considérer la parure (l’apparence) comme une caricature de la force (l’essence), nous devons nous rendre à cette évidence que toute la tradition classique s’est ingéniée à méconnaître : il n’y a pas d’au-delà de l’apparence, nul arrière-monde d’où l’on pourrait la dévoiler. Il n’y a que ce voile qui est tout, et qui dénonce l’illusion d’un envers du décor. Nous sommes ici au théâtre, mais dans un théâtre cosmique, qui ne laisse rien subsister en dehors de lui : Philippe de Broca est bien, comme on le dit, un auteur de comédie.

Ce point de vue, qui est celui de Cartouche, est peut-être dépassé dans Le Roi de Cœur, dans cette scène où nous voyons les fous, et Plumpick lui-même, après avoir revêtu tous ces « habits » qui ont fait d’eux des personnages — ce qui est bien le point de vue de Cartouche — se dépouiller de ceux-ci et accepter de n’être plus vêtus, uniformément, que de cet habit de toile blanche que rien ne distingue. Si la brocatelle était une force que les demi-habiles, comme le dit Pascal, avaient grand tort de mépriser, l’habit de ces sages, si semblable à la robe de bure, semble vouloir nous rappeler que la seule force authentique est celle de l’esprit.

On retrouve ici la distinction que fait Pascal entre les grandeurs naturelles et les grandeurs d’établissement. Philippe de Broca ne renoncera jamais à cette célébration de la brocatelle. Une scène du Magnifique — l’entrée de Victor Vauthier au Palais de Justice — est particulièrement révélatrice de cette puissance des apparences et de cette force de la brocatelle que Pascal s’est plu à souligner.

Pour ce dernier, en effet, la pourpre et l’hermine sont essentielles au magistrat : « Le chancelier est grave et revêtu d’ornements. Car son poste est faux et non le roi2 ». Ce sont donc les « chaînes de l’imagination » qui nous conduisent, insensiblement, à respecter ces grandeurs qui ne sont que des « grandeurs d’établissement » : « Nos magistrats ont bien connu ce mystère (le pouvoir de la brocatelle et/ou de l’imagination). Leurs robes rouges, leurs hermines dont ils s’emmaillotent en chauffourés, les palais où ils jugent… tout cet appareil auguste était fort nécessaire, et si les médecins n’avaient des soutanes et des mules… jamais ils n’auraient dupé le monde qui ne peut résister à cette montre si authentique3 ». Toute l’institution judiciaire repose ainsi sur la « pompe », et la majesté de la Justice se manifeste dans le caractère majestueux — architecturalement parlant — du Palais de Justice (Saint Louis lui-même, après tout, rendait la justice sous un chêne, non sous un roseau). Cette pompe n’est donc nullement gratuite : elle vise à déterminer, chez le prévenu, une attitude d’humilité essentielle au « bon » fonctionnement de la machine judiciaire. Or l’entrée de Victor Vauthier dans le Palais de Justice fait littéralement voler en éclat l’ordre judiciaire. C’est que la pompe, l’arrogance, la superbe sont ici du côté de Victor. Celui-ci entre en effet dans cet édifice en conquérant, comme s’il s’agissait de son propre palais (privé) : il lance un « bonjour tout le monde » à la cantonade, tutoie tel prévenu, écarte tel autre et finit par s’asseoir sur le bureau du juge. Il y a là une de ces perversions chères au cinéaste (comme lorsque le comte de Kerfadec, dans Chouans !, proposera de fêter la prise de la Bastille « au Château »). C’est l’ordre judiciaire tout entier qui est ici perverti, puisque Victor retourne contre l’institution ce qui faisait la force de l’institution : la pourpre est toujours là, mais elle est cette fois du côté de l’homme, non du côté de l’institution. C’est donner à voir que, comme l’avait bien vu Pascal, toute la force de l’institution n’est que dans cette pourpre et cette pompe dont elle s’entoure.

Ce parallèle entre la philosophie de Pascal et l’œuvre cinématographique de Philippe de Broca peut surprendre. On retrouvera pourtant, chez le cinéaste comme chez le philosophe, une même prise en charge de l’existence humaine dans son donné le plus immédiat : le divertissement, l’agitation fébrile de l’homme, le tumulte, la fuite. Dira-t-on, comme on le fait souvent, que le solitaire de Port-Royal prétend dépasser le divertissement, le dénoncer — ce que Philippe de Broca ne fait jamais ? Mais ce serait oublier que, selon Pascal lui-même, nul homme depuis la chute- même le chrétien- ne peut demeurer « en repos ». Quant à l’homme sans Dieu, ce serait folie que de vouloir le détourner de ses folies et de ses tribulations. Cet homme-là, et c’est lui que de Broca met en scène, ne peut que s’abîmer dans l’apparence, cavaler et tribuler… Si telle est la condition de l’homme, on comprend que l’Apologétique de Pascal puisse commencer par le divertissement et que, parallèlement, chez de Broca, ce soit souvent sur l’agitation que s’ouvre le film (mais pas toujours : dans Chère Louise ou dans Les Tribulations l’ennui est premier, ce qui accuse la structure circulaire de l’œuvre). Cet élément de construction, qui est un élément de fond et non de pure forme, produit ses effets les plus saisissants lorsque comme dans Le Magnifique, l’agitation sur laquelle s’ouvre le film est purement imaginaire, et destinée à masquer un ennui réel et profond. C’est ainsi que nous assistons à une série d’exploits, tous plus étonnants les uns que les autres avant de comprendre que nous sommes, non dans la réalité, mais dans la fiction. Toute la superbe de Belmondo-héros (Bob Saint-Clare) n’est que le masque de Belmondo-auteur (François Merlin) qui, seul, décrépi et mal rasé, dans un logement misérable et sur une machine à écrire trop vieille, est en train de dactylographier son dernier roman.

Dira-t-on que si l’apparence est première, dans ce film, elle est pourtant dénoncée au profit de la réalité ? Si tel était le cas, cela viendrait infirmer l’analyse, esquissée à propos de Cartouche et de L’Amant de cinq jours, du caractère baroque de l’œuvre de Philippe de Broca. A tout le moins cela conduirait à reconnaître une certaine évolution du cinéaste qui, parti d’une vision purement baroque du monde, reviendrait, avec Le Magnifique, à une vision plus classique. Ainsi affirmerait-on que Bob Saint-Clar, le héros arrogant et sûr de lui, cache un homme simple et sensible, François Merlin, qui méprise cette littérature à sensation et rêve d’une œuvre authentiquement littéraire (comme Philippe de Broca rêverait d’un film sérieux) : n’est-ce pas là, de manière toute classique, la réalité qui apparaîtrait derrière l’apparence ?

1. Marcel Proust, A l’ombre des jeunes filles en fleurs, Folio, p. 140.

2. Pensées, Br. 307.

3. Ibid., Br. 82.