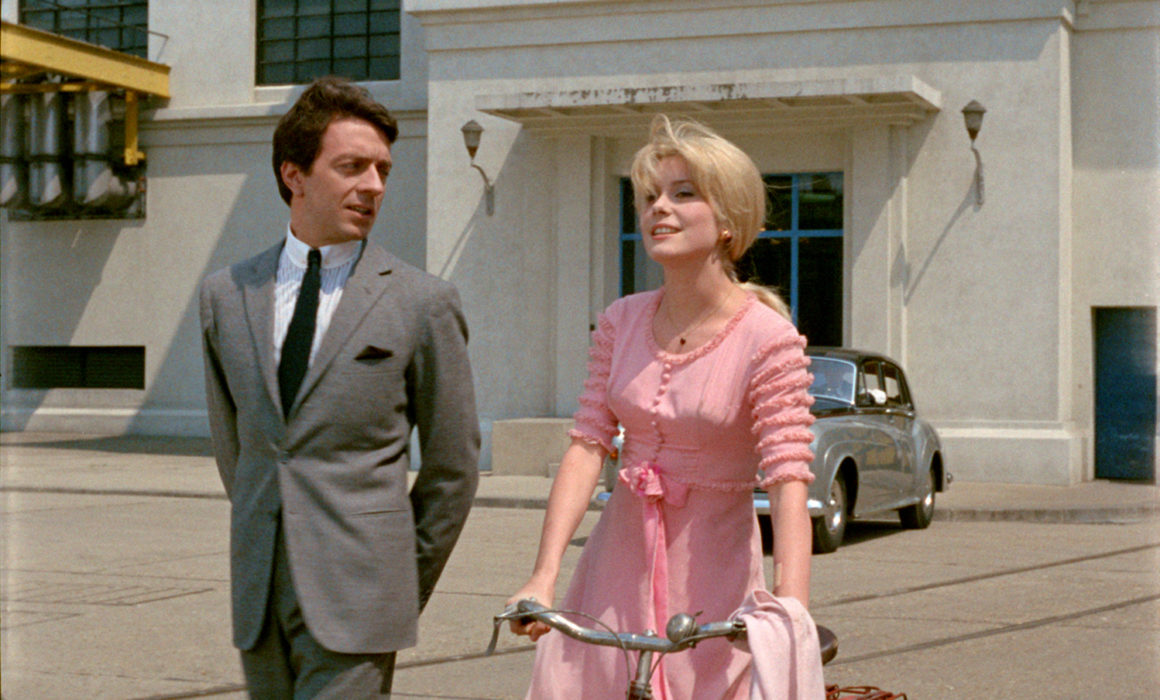

De Broca à la sortie de « Un monsieur de compagnie »

« N’écrivez pas ce que je viens de vous dire. Il n’y a pas un mot de vrai… »

En 1964, pour la sortie d’Un monsieur de compagnie, la journaliste

Anne Andreu rencontre Philippe de Broca pour Paris Presse.

À côté des médiations de Godard, des recherches littéraires de Resnais, de la tristesse de Truffaut, l’auteur de L’Homme de Rio fait figure de joyeux plaisantin. S’il continue à passer pour un produit nouvelle vague, Philippe de Broca s’en est distingué d’emblée par sa spécialité. Dans cette génération de jeunes hommes de trente ans, il a choisi d’être le seul à garder le sourire. Pourtant le rire ne lui est pas naturel. C’est à force de considérer la vie comme un songe que Philippe de Broca a appris comment faire rêver les autres.

– Je fais des spectacles parce que c’est la seule manière d’échapper à la réalité et de magnifier la vie quotidienne. Le monde m’appartient…

Un peu triste, un peu méchant, un peu tendre, Philippe de Broca est insaisissable. Il le sait, s’en amuse. À peine a-t-il terminé une phrase qu’il se rétracte : « Surtout, n’écrivez pas ce que je viens de vous dire. Il n’y a pas un mot de vrai ».

Avec un parfait mépris pour la logique des mots et des idées, de Broca manie voluptueusement le paradoxe !

– Ce qu’il faut dans la vie, c’est se méfier des formules.

Fort de cette profession de foi, il aligne les déclarations les plus contradictoires :

– Je suis athée et je crois en Dieu. Je suis désespéré mais j’adore la vie. Je déteste les femmes et je ne peux m’en passer…

C’est cette même terreur des systèmes qui guide de Broca dans l’exercice de son métier. Une comédie farfelue avec Jean-Pierre Cassel, un film d’aventures avec Jean-Paul Belmondo. Un coup à droite, un coup à gauche. Cette alternance ne l’empêche pas d’avoir ses préférences :

– L’Homme de Rio a été un gros succès. J’ai eu un mal fou à le faire et ça n’a rien d’un chef d’œuvre. Tandis que le Monsieur de compagnie, c’est autre chose. J’en suis plus que content. J’en suis fier…

Pourtant, pour votre prochain film, vous revenez au style roman d’aventures ?

– Bien sûr. Mais si je prépare Les Aventures du Chinois, avec Belmondo, c’est parce que L’Homme de Rio a marché. Il n’y a pas d’autre raison.

Le seul sujet qui passionne véritablement de Broca, c’est le décalage qui existe entre ce que sont les gens et ce qu’ils paraissent : « Le Matador qui pleure tout seul le soir dans son lit. Voilà le héros de mon cœur… »

Comment avez-vous débuté au cinéma ?

– Par amour du cabotinage. J’aime le spectacle, je n’aime que ça. J’aurais voulu être comédien pour être applaudi par des foules en délire. Malheureusement, j’étais laid et timide.

Plutôt que de risquer une carrière raté, de Broca s’est rabattu sur la mise en scène. Il fait exécuter à ses comédiens ce qu’il est incapable de faire tout seul. Mais autant que possible, il choisit des doublures qui lui ressemblent. Ce n’est pas par hasard si Jean-Pierre Cassel a un nez trop long, des yeux à fleur de sage. Il suffit de voir les deux hommes côte à côte :

– Le cinéma m’amuse à la folie, parce que c’est une question de rapports entre les gens. J’ai la sensation d’être là pour susciter des idées et non pour en créer. Je nage dans l’inconnu.

Les films ne se font tout de même pas à votre insu ?

– Presque. Sur le plateau, il y a plein de gens qui bougent autour de moi, qui prennent des décisions à ma place. Comment voulez-vous que je sache ce qu’un plan va donner ?

Alors, pourquoi êtes vous metteur en scène ?

– Mais parce que c’est merveilleux, parce que c’est viril, parce qu’on touche à tout et parce que ce n’est pas fatigant.

En six longs métrages, Philippe de Broca est resté fidèle aux même dialoguiste, au même adaptateur, aux mêmes comédiens. Il connaît tout son monde depuis dix ans, mais il ne voit personne du métier en dehors du plateau. L’idée d’une bande à Broca est un pur non-sens.

Vous pensez vraiment que rien ne vaut la peine d’être pris au tragique ?

– Non rien… Si, peut-être la mort d’un ami qui s’est suicidé parce qu’on n’a pas compris à temps. Mais sans doute n’y avait-il rien à comprendre.

(Paris Presse. 5 novembre 1964. Entretien reproduit avec l’aimable autorisation d’Anne Andreu.)